採用ブランディングにSNSを活用するのはあり?選び方や具体的なステップも解説

近年、多くの企業が「採用ブランディング」の重要性を認識し始めています。

特に中小企業やスタートアップにとっては、限られた予算や人員の中でも、自社の魅力を効果的に伝える手段としてSNSの活用が注目されています。

SNSを使えば、企業の認知度を高め、求職者との関係性を築き、信頼感のある企業像を発信できるでしょう。

しかし「どのSNSを使えばいいのか?」「何を発信すればよいのか?」といった悩みも少なくありません。

この記事では、採用ブランディングにSNSを活用するメリットと具体的な進め方、SNSごとの特徴や注意点まで解説します。

これからSNSを活用して採用活動を強化したい企業の方や、どのSNSを選べばいいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

採用ブランディングにSNSを活用する3つの効果

SNSは、単なる情報発信にとどまらず、採用ブランディングを加速させるための有効な手段です。

企業の魅力を外部に届け、求職者との接点を広げるうえでも、SNSの役割は年々高まっています。

中でも、採用目的でSNSを活用すれば、以下のような効果が期待できます。

- 企業の認知度を高める

- 求職者との関係性を深める

- 企業への信頼を築く

SNSが採用ブランディングにもたらす具体的な効果を見ていきましょう。

企業の認知度を高める

採用ブランディングにSNSを活用する効果の一つ目は、企業の認知度を高められる点です。

なぜなら、SNSは今や若年層に限らず幅広い世代にとって、日常的な情報収集の手段となっているからです。

SNS上での発信を通じて、自社を知らなかった層にまでリーチでき、採用活動の「入り口」を広げる効果が期待できます。

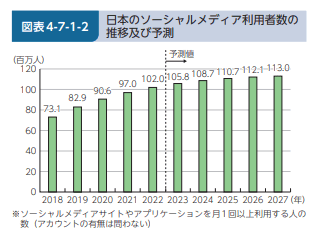

実際、日本のSNS利用者数は2022年時点で約1億200万人、そして2027年には1億1,300万人に増加すると予測されています。

引用:総務省「ICTサービス及びコンテンツ・ アプリケーションサービス市場の動向」

SNSを活用すれば、以下のような形で認知向上につなげることが可能です。

- 自社の取り組みや社内の雰囲気を継続的に発信できる

- ハッシュタグやリポストで新たな層にも情報が届く

- 転職活動前の「なんとなく目に入る」段階から認知を醸成できる

SNSによる認知形成は求人票だけでは届けられない潜在層へも企業の存在を印象づける手段となります。

特に採用競争が激しい中小企業やスタートアップにとって、認知を目指す上でSNS活用は不可欠です。

求職者との関係性を深める

採用ブランディングにSNSを活用する効果の二つ目は、求職者との関係性を深められる点です。

SNSには企業からの一方的な情報発信にとどまらず、求職者と双方向のやり取りを行える特徴があるからです。

応募を検討している人材と日常的に接点を持ち、企業の「人となり」や「温度感」を伝えることで、関係性を育てられるでしょう。

特にZ世代を中心に、就職先の決定では「共感できるかどうか」「雰囲気が合うかどうか」を重視する傾向が強くなっています。

形式的な会社紹介だけではなく、企業の顔が見える発信が共感と親近感を生みやすくなります。

具体的には、以下のようなアプローチが関係性構築に効果的です。

- 社員の日常やオフショットを発信して素の雰囲気を伝える

- ストーリーズ・コメント欄で気軽にリアクションを返す

- Q&A投稿やインスタライブで双方向のやり取りを促す

日々の投稿の積み重ねが「この会社、なんかいいな」などの感情につながり、応募のハードルを下げられます。

SNSは単なる宣伝媒体ではなく、企業と求職者をつなぐコミュニケーションの場として活用すれば、採用成功につながりやすくなるでしょう。

企業への信頼を築く

採用ブランディングにSNSを活用する効果の三つ目は、企業への信頼を築ける点です。

SNSでは企業の姿勢や誠実さ、実際の働き方などを日々の発信を通じてリアルに伝えられるからです。

パンフレットや採用ページでは見えづらい「人」「現場」「考え方」に触れることで、求職者は安心感や信頼を持ちやすくなります。

特に昨今の若年層は、企業の透明性や社会的な姿勢にも敏感です。

評価サイトやニュースだけではなく、自分自身の目で「どんな人が働いているのか」「会社の空気感はどうか」を確かめたいニーズが高まっています。

信頼を築くうえで効果的なSNS発信例には、以下のようなものがあります。

- 経営者や現場社員が登場する「働く人」の声を投稿

- 労働環境・福利厚生・取り組みへの社内目線の紹介

- 採用に関する考え方・方針を率直に発信する

企業の情報をオープンに発信すれば「この会社なら安心して働けそう」などの信頼感が生まれます。

SNSは企業の信頼資産を育てるメディアでもあり、単なる広報ではなく求職者との長期的な関係構築に活かす視点が求められます。

採用ブランディングに使うSNSの選び方

採用ブランディングをSNSで進めるうえでは、プラットフォームごとの特性を理解し、自社に合ったものを選ぶ必要があります。

SNSごとにユーザー層やコンテンツの向き・不向きが大きく異なり、目的やターゲットによって最適な発信方法が変わってくるからです。

例えば、ビジュアルで雰囲気を伝えたい場合と、専門性を打ち出したい場合では選ぶべき媒体が異なります。

自社の採用ターゲットや伝えたい価値観に合ったSNSを選ぶことで、より高い効果とエンゲージメントが期待できます。

採用ブランディングに使いやすい主なSNSは、以下のとおりです。

- TikTok

- X(旧Twitter)

- YouTube

それぞれのSNSを自社の採用ブランディングにどう活かせるかを順番に見ていきましょう。

TikTok|共感でZ世代の心を動かす

TikTokは、Z世代の採用ブランディングに最も効果的なSNSの一つです。

なぜなら、短尺動画が、若年層の情報接触スタイルにフィットしており、「共感」や「親近感」を生み出しやすいからです。

採用活動では、職場の雰囲気や社員のリアルな声を動画で伝えることで、単なる求人情報では伝わらない人の温度感を届けられます。

例えば、以下のような発信内容が効果的です。

- 「社員の1日」動画で職場の空気感や働き方を紹介する

- 「新人インタビュー」や「職場ルーティン」でリアルな声を届ける

- 「社長を突撃!」型のラフな企画で親しみを持ってもらう

TikTokでは、「共感される等身大の姿」が重要視されます。

自社の雰囲気を素直に発信すれば、応募前から企業に親近感を抱いてもらいやすくなります。

Z世代との心理的距離を縮めるには、堅苦しさを排除したラフでリアルな発信を心がけることがポイントです。

Instagram|企業カルチャーを視覚で伝える

Instagramは、企業の価値観やカルチャーを視覚的に伝えるのに適したSNSです。

なぜなら、ビジュアル中心の設計が、企業の日常や空気感を直感的に伝える手段として優れているからです。

文字では伝えきれない職場の雰囲気や社員の表情を写真やリール動画で発信すれば、求職者にとっての「自分がここで働く未来」をイメージしやすくなります。

具体的には、以下のような投稿が効果的です。

- オフィスや仕事風景の写真で職場環境を紹介する

- 社員イベントや懇親会の様子で社内の雰囲気を伝える

- リールでの「働く人の声」動画で等身大の魅力を発信する

Instagramは、統一感ある投稿デザインやブランドトーンも評価されやすいため、ビジュアルとトーンの整合性を意識した運用が求められます。

求職者の心に残る企業らしさを伝えるには、日常の一コマにあるカルチャーを丁寧に切り取る視点が必要です。

X(旧Twitter)|採用情報を拡散して届ける

X(旧Twitter)は、採用情報や社内のニュースを広く拡散できるSNSです。

リアルタイム性の高いプラットフォーム特性と、拡散力のあるリポスト機能があるからです。

効果的な活用方法としては、以下のような投稿があります。

- 新しい採用情報の告知投稿(例:「〇〇職 募集中!」)

- 社員の声や入社ストーリーを日常的にシェア

- 企業アカウントと社員の個人アカウントの連携による相互発信

- トレンドに乗せた投稿での認知拡大(例:企業の日常をハッシュタグで共有)

Xは文字主体のため、言葉選びや投稿頻度がブランドイメージに直結します。

継続的な発信と、返信・引用などの双方向コミュニケーションを通じて、企業と求職者の接点を積み重ねていくことが大切です。

YouTube|企業理解を深めて信頼を得る

YouTubeは、動画を通じて企業のリア像や価値観を深く伝えられるSNSです。

長尺コンテンツによってストーリー性や人柄が伝わりやすく、求職者に安心感と納得感を与えられるからです。

特に入社前の不安が強い若手層や、じっくり情報を比較したい転職希望者には「顔が見える情報発信」が大きな信頼材料になります。

活用例としては、以下のような動画コンテンツが効果的です。

- 社員インタビュー動画(仕事内容ややりがいを語る)

- オフィスや現場紹介のルームツアー

- 「1日の仕事の流れ」を追った密着動画

- 経営者のメッセージ動画(理念や今後の展望を伝える)

YouTubeはSEO効果も高く、検索からの流入も見込めるのが特徴です。

SNSの中でも、企業理解の深さを伝えるメディアとして、他チャネルと連携しながら活用するのがおすすめです。

LinkedIn|専門人材に直接アプローチする

LinkedInは、ビジネスパーソン向けに特化したSNSで、専門性の高い人材に効率よくアプローチできます。

職種やスキル、経歴などで対象を絞り込み、ダイレクトに情報発信やスカウトができるからです。

特に中途採用や即戦力人材の確保を目指す企業にとって、ピンポイントでの情報発信・接触手段として有効です。

LinkedInでよく活用されている発信例には、以下のようなものが挙げられます。

- 事業内容やプロジェクトの紹介投稿

- 社員のキャリアストーリー紹介

- 採用ピッチ資料の共有

- スカウトによるダイレクトリクルーティング

企業アカウントの更新により、業界内での信頼性やブランディング強化にもつながります。

即戦力を求める採用フェーズでは、LinkedInを軸に戦略的に活用するのが効果的です。

SNSで採用ブランディングを進めるためのステップ

SNSを効果的に活用して採用ブランディングを進めるには「発信内容」だけではなく、その運用体制や戦略設計も大切です。

やみくもに投稿するだけでは成果につながりにくいため、あらかじめ手順を整理して取り組みましょう。

採用ブランディングを効果的に進めるための主なステップは、以下のとおりです。

- 採用ターゲットを明確に設定する

- トーンと更新頻度を整えて発信する

- 運用体制を整備して社員を巻き込む

- KPIを設定して運用を改善する

目的・ターゲット・体制の整理から始めてPDCAを回す仕組みづくりがポイントです。

それぞれのステップを順を追って見ていきましょう。

採用ターゲットを明確に設定する

採用ブランディングを成功させるためには、まず誰に向けて発信するのかを明確にしましょう。

なぜなら、ターゲットが曖昧なままだと、SNS投稿の内容やトーンがぶれ、求職者に響かない発信になってしまうからです。

例えば、Z世代向けの採用であれば、カジュアルでテンポの速いコンテンツが適していますが、即戦力の中途採用であれば、職場環境や実績を重視した情報が求められます。

ターゲットによって「刺さる情報」や「適した媒体」は異なるため、事前のペルソナ設計が大切です。

具体的には、以下のようなポイントから、ターゲットを明確にしましょう。

| 年齢層 | 例:新卒/20代中盤/即戦力の30代など |

| 志向 | 例:安定志向/挑戦志向/ワークライフバランス重視など |

| 職種・スキル | 例:エンジニア/営業/デザイナーなど |

「誰に届けたいのか」を明確にすれば、狙った層に的確に発信を届けやすくなります。

ターゲット設定なしに魅力的な採用コンテンツの発信は難しいため、丁寧に取り組みましょう。

トーンと更新頻度を整えて発信する

採用ブランディングでは、一貫したトーンと適切な更新頻度を保つ必要があります。

発信にばらつきがあると、企業の印象やメッセージが伝わりづらくなり、求職者の関心を維持できないからです。

例えば、カジュアルで親しみやすい社風を伝えたいのに、投稿内容がビジネスライクすぎるとミスマッチになります。

逆に、堅めの業種でふざけた内容が続けば信頼を損なう可能性もあります。

企業の雰囲気・文化に合ったトーンを定め、運用チーム内で共有すると良いでしょう。

発信のトーンと頻度を整えるには、以下のような対応が有効です。

- 投稿の語調・テンションを社内で統一する

- 曜日・時間を決めて定期的に投稿する

- コンテンツのジャンルごとにテンプレート化する

発信のスタイルと頻度を整えることで、継続性のあるSNS採用運用が実現し、求職者との接点も安定的に築けるようになります。

運用体制を整備して社員を巻き込む

SNSで採用ブランディングを成功させるには、一人の担当者任せにせず、チーム体制で運用するのが効果的です。

SNSは継続的な発信が求められるうえ、社内の雰囲気やリアルな情報を発信するには、現場の協力が欠かせないからです。

一人での運用では限界があり、属人化による停滞リスクも高くなります。

実務で必要とされる主な人員は、以下のとおりです。

| 企画担当(人事・広報) | 投稿内容のアイデア出し、構成の検討 |

| 撮影・編集担当(SNS経験者やクリエイティブ職) | スマホや簡易機材での撮影・編集対応 |

| 出演・協力社員(現場スタッフ) | 動画や写真に登場、職場の雰囲気や声を届ける役割 |

| 運用責任者(SNS担当やマネージャー) | 投稿チェック、スケジュール管理、数値分析の指揮 |

投稿ルールやトーンを統一するために、「運用ガイドライン」の作成もあわせて整備しましょう。

投稿テンプレートやNGワード集、画像サイズのルールなどを明文化しておけば、誰でも一定品質の投稿が可能になります。

社員を巻き込んだ体制づくりが、リアルで共感を生む発信につながり、結果として応募者の信頼獲得にもつながります。

KPIを設定して運用を改善する

SNSでの採用ブランディングを継続的に改善していくには、定量的な目標(KPI)を設定し、効果を可視化しましょう。

感覚だけで運用していては「何がうまくいったのか」「どこを改善すべきか」が見えず、試行錯誤が非効率になるからです。

KPIを決めておけば、改善の方向性が明確になり、チームでの共通認識も持ちやすくなります。

採用ブランディングにおいて設定すべきKPIの例は、以下のとおりです。

| リーチ数・インプレッション数 | どれだけ多くの人に投稿が届いたか |

| エンゲージメント率 | いいね・コメント・保存などの反応の割合 |

| フォロワー数の増加 | 継続的に関心を持ってもらえているか |

| リンククリック数や採用ページ遷移数 | 採用導線の効果測定 |

| 応募数・応募者の質 | SNS経由でどの程度応募があったか、質はどうか |

それぞれの数値を週次・月次などで定点観測し「どの発信が効果的だったか」「どのSNSが強いか」などを振り返ることで、PDCAがまわりやすくなります。

KPIは、やみくもに数値を追うためではなく、採用につながるSNS活用を最適化するための指標です。

SNS採用で気をつけたい注意点

SNSで採用ブランディングを進める際には、魅力的な投稿だけではなく、リスクマネジメントや体制構築も必要です。

特に中小企業・ベンチャーにとっては、限られたリソースのなかで効果を出すためにも、以下のような点に注意して運用を進めましょう。

- 炎上リスクを想定してルールを整備する

- 社内チェック体制を明確に構築する

- 短期成果にこだわらず継続的に取り組む

上記のポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎつつ、安定的にブランディング活動を展開できるでしょう。

炎上リスクを想定してルールを整備する

SNS運用では、ちょっとした投稿が炎上につながる可能性があるため、事前のルール整備が欠かせません。

SNS炎上は企業イメージを大きく損なうだけではなく、採用活動そのものに悪影響を及ぼすリスクがあるからです。

一度拡散されると削除だけでは収拾がつかず、求職者離れや内定辞退につながるケースもあります。

炎上リスクを避けるために、以下のようなガイドラインを社内で整備しましょう。

- 投稿前にチェックすべきNGワードやセンシティブ表現のリスト化

- 「誰が」「いつ」「何を」投稿するかを明確にする運用ルールの策定

- 社内レビュー(Wチェック)のフローを構築

- 万が一の際の対応マニュアル(謝罪・削除対応・内部共有など)の用意

ルールを整えておけば、安心して発信できる土台ができるでしょう。

社内チェック体制を構築する

SNS採用を安心して運用するには、投稿前のチェック体制を明確に整備しておく必要があります。

特に採用ブランディングでは、誤解を招く表現や企業イメージを損なう内容の投稿が大きなリスクになります。

なぜなら、誰がどのようにチェックするかが曖昧だと、投稿ミスや不適切な表現を見逃してしまう恐れがあるからです。

属人的な運用ではトラブル時の対応も遅れがちで、組織的な管理が求められます。

以下のようなポイントを意識して、社内体制構築しておきましょう。

- チェック担当者と責任者を明確に設定する

- 投稿前に確認する内容(文言、画像、表現など)の基準を統一する

- ダブルチェック体制(最低2人での確認)を導入する

- チェックフローをマニュアル化し、担当者の引き継ぎもスムーズにする

体制を整えておくことで、SNS発信に対する社内の安心感が生まれ、継続的な運用につなげやすくなります。

短期成果にこだわらず継続的に取り組む

SNSを活用した採用ブランディングは、短期間で目に見える成果が出にくいものです。

すぐに応募数が増えると期待してしまうと、途中で運用をやめてしまい効果が出る前に機会損失を招くリスクがあります。

特にZ世代をはじめとした若年層は、企業の継続的な発信から価値観や雰囲気を感じ取り、少しずつ「この会社気になるかも」と興味を持つ傾向があります。

継続的な取り組みのポイントは、以下のとおりです。

- 短期ではなく、中長期のKPI(例:半年後の認知度やエンゲージメント)を設定する

- 投稿の反応やインサイトを分析し、地道にPDCAを回す

- すぐに成果が出なくても、ブランドの蓄積を意識して運用を続ける

SNS採用は「今すぐ応募を獲得するため」ではなく、「未来の応募者との信頼関係を築くため」と捉える必要があります。

まとめ|採用ブランディングをするためにSNSごとの特徴を理解しよう

採用活動における競争が激化するなか、SNSを活用した採用ブランディングは、企業が「選ばれる側」として信頼を得るために欠かせない取り組みとなっています。

SNSは、企業の認知度を広げるだけではなく、求職者との関係性を深め、信頼を構築できる有力な手段です。

InstagramやTikTokのように感性に訴える媒体から、XやLinkedInのように情報発信や専門性をアピールできる媒体まで、目的や採用ターゲットに応じて使い分けることが大切です。

実際に運用を始める際には、更新頻度や投稿のトーン、運用体制、そしてKPIの設計までを一貫して考える必要があります。

短期的な成果にこだわりすぎず、長期的に企業らしさを発信し続ける姿勢が、採用ブランディングの成功につながるでしょう。

まずは、自社の採用課題やターゲットを明確にしたうえで、どのSNSから取り組むかを検討してみましょう。